この記事では、FXのファンダメンタルズ分析には欠かせない、世界経済について誰よりもやさしく解説します。

何が世界経済を動かしているのか?

世界経済がどうFXに影響するのか?

をFXトレーダーに必要な分だけ、簡単に、出来るだけシンプルにFXトレーダー目線で解説します。「経済のことはまったく分からない!」という方にも無理なく理解して頂けるはずです。

ちなみに、私は経済学者ではなく、1人の低学歴な専業トレーダーです。経済については、分かりにくいことはすっ飛ばして、トレードに必要な知識だけを身に付けています。あなたが私と似たタイプなら、この記事は大いに役立つでしょう。

FXのファンダメンタルズ分析は必要?

FXのトレーダーにとって、ファンダメンタル分析が必用か?というと、必ずしも必要ではない、というのが私の答えです。

ファンダメンタルを全く知らなくても、ローソク足チャートの読解などのテクニカル指標を使った分析、さらにはFX相場のカジノ的な側面を理解することで優位性を持つことは可能だからです。

しかし、だからといって、ファンダメンタル分析が不要か?といえば、そうではありません。

ファンダメンタル分析ができて、常にファンダメンタルの側面にも考えをめぐらしていることで、大きな値動きが出た時に自然に動きに乗れることが多々あります。

また、ある経済指標の市場予測を使い、経済指標の発表前に優位性のある賭けをすることもできるかもしれません。

ファンダメンタル分析を行うことで、テクニカル分析だけでは思いつかないトレードアイデアが生まれることが多くあるということです。

優れたトレードアイデアをより多く思いつくことができるなら、長期的には利益の金額が増えていきます。

テクニカル分析と、ファンダメンタル分析は互いに影響し合っていると言えます。

テクニカル分析のパターンが、ファンダメンタルの要因で完全にぶち壊されることがあります。

逆に、ファンダメンタル分析では何の理由も見つからないのに、テクニカル分析のブレークアウトにより大きな値動きが出ることもあります。

テクニカル分析とファンダメンタル分析は、どちらが良いということではなく、どちらも有効な分析方法です。

どちらかだけ、というなら、両方をマスターしているトレーダーからすれば、それは片目をつぶって戦うようなものかもしれません。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方をマスターすることで、多くの人よりも有利に立ち回れるようになりたいものです。

ファンダメンタル分析には世界経済の理解が必用

「世界経済」なんて言うと、もう誰も読んでくれなくなってしまいそうですが、もう少しガンバって読んでみてください。

世界経済を、経済学者のように完璧に理解しようとすれば、アホみたいに難しいでしょうし、時間がいくらあっても足りません。

しかし、我々はトレーダーです。世界経済を完璧に理解する必要なんてありません。

FXトレーダーにとって必要な分だけ、世界経済をパラシュート作戦で学んでしまいましょう。

世界経済を理解する目的

世界経済を動かしているのは何なのか?を理解することで何をしたいのでしょうか?

トレードで勝ちたい?

もちろんその通りです。

しかしそれは結果としての2次的な目的です。

一時的な目的は、

各国中央銀行の視点で世界経済を見れるようになること

です。(ここテストに出ます)

FXを動かす要因はいろいろあるでしょう。

需給、大口トレーダーの動向、投資家のセンチメントなどなど。

しかし、FXを大きく動かす一番の要因は、各国の中央銀行の動向です。

中央銀行とは、各国に1つある銀行のボス的な存在です。

日本なら日銀、アメリカ合衆国ならFRBがそうです。

中央銀行は自国の経済を安定的に発展させるために、様々なお金に関する施策を行います。

その施策が、FXの値動きに多大な影響を及ぼすのです。

ですから、FXのトレーダーなら、世界経済を、各国の中央銀行の目線で見れるようになりたいというわけです。

素人が中央銀行の超エリートと同じように考えるなんて、できるわけねーだろ!

と思いますよね?

私もそう思いましたよ。だから最初の頃はファンダメンタル分析を完全無視していました。

しかし、いろんな書籍を読んだり、様々なサイトを徘徊することで、ある程度、型みたいなものがあることに気づきました。

FXのファンダメンタル、なんだか難しい感じだけど、結局はこういうことでしょ?

という基本的な考え方です。

それをこの記事で解説します。

経済学ってなんだ?

経済学は我々の生活のすべてに関係しています。

仕事の給料は?

仕事の量は?

どれぐらい物を買うか?

貯金をどれぐらいするか?

牛乳やパンの値段は?

しかし、経済がどんなふうに動いているのか?というと、理解できる人は少ないと思います。(私もぜんぜん分かりませんでした!)

それは仕方ないです。「経済学」なんて言葉を聞くだけで、逃げ出したくなるのが正常な人間の反応です。なんだかややこしそうですもんね。

でも、この記事をもう少し頑張って読んでいただいたら、経済について最低限必要な知識が身につくので、安心してください。

経済学には、2つのセオリーというか流派みたいなのがあります。

マクロとミクロです。

マクロ = 巨視的 = 大きく見ること

ミクロ = 微視的 = 細部にわたって見ること

マクロ

マクロは世界経済に関わる大筋のストーリーみたいなものです。新聞の一面に出たり、雑誌の表紙に大きな字で出るようなことです。

政治的なゴタゴタ、株式市場の状態、原油や金の価格に関すること、地震や津波などの大きな自然災害、などがマクロの代表格です。仮に東京湾でゴジラの襲撃があれば、それはマクロといえるかもしれません。

為替相場の参加者は、不安定なことを嫌います。ですから、有事の際には

「まず売って、後から考える」

といった行動をとります。

先程のゴジラの襲撃があったとすると、「ヤバい感じのゴジラ」か「大丈夫なゴジラ」かの確認を待たず、とりあえず円が売られるでしょう。

毎日新聞を賑わす様々なマクロ経済のストーリーが複雑に絡み合ってFXが動いています。

ミクロ

ミクロは日々発表される経済指標のことだと思ってください。

重要な経済指標データは、以下のようなものです。

(今は意味不明でもOK!サラッと流しましょう)

雇用統計のデータ

ISM(製造業やサービス業の景況感を表す指数)

消費支出のデータ

GDPのデータ

インフレに関するデータ

これらに関する経済指標が、様々な国から日々発表されます。

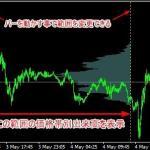

これらの指標には予測値というのがあり、予測と実際の数値に違いがあった時に、FXがよく動きます。

これはforex factory というサイトの経済指標カレンダーのページです。

ピンクで囲った、Forecastの欄が経済指標の市場予測の値です。一方、青で囲ったActualの部分が実際の数値です。

経済指標というのは、実際の数値が発表される前に、市場の予測が出ています。

実際の値が発表された時、予測との間に想定外の差があれば、関連する通貨ペアが大きく動くことが多いです。

多くのトレーダーが、「聞いてないよ~!」となってしまい、ロスカットになったり、慌ててエントリーしたりするからです。

市場予測が合っていそうか?間違っていそうなのか?の見極めができると、人よりも少しだけ有利な賭けができます。

経済指標の数値を予測するにはコツがあるのですが、その話題はまた別の記事で解説します。

マクロとミクロがありますよ。とただそれだけです。

どっちがどうだとかFXトレーダーには関係ない気がするのでサラッとスルーしましょう。

マクロとかミクロとかありますが、要は、各国の中央銀行がこんな時はこうする/ああするというのが分かればよいのです。

この記事はまだまだ続きます。

[hatebu]

経済とはGDPだ

えー、ゴホン!

うちの国の経済が2パーセント成長しました!

と政府の人が、どや顔で言うとき、それはその国のGDPが2%増えたということです。

ですから、単純に考えると、経済とはGDPのことだというのが分かります。

では、GDPとはなんなのでしょうか?

GDPは何からできているのでしょうか?

GDPという言葉は聞いたことあるけれど、それが実際なんなのかは知らないという人も多いと思います。

知れべてみると、GDPは国内総生産(Gross Domestic Product)のことみたいです。Wikipediaで調べてみると、

国内総生産(こくないそうせいさん、英:Gross Domestic Product、GDP)は、一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のことである。

さらに調べてみると、GDPには計算式があるようです。

GDP = C + I + G + NE

なにやらアルファベットの足し算になっていますね。

国内総生産、つまりその国で1年間に生み出された付加価値の内訳の計算式みたいです。

さてGDPの計算式を詳しく見てみましょう。

GDP = C(個人消費) + I(投資) + G(財政支出) + NE(貿易収支)

それぞれのアルファベットには意味があり、GDPの内訳を示しています。

C はConsumer(個人消費)のC

個人消費とは、車を買ったり、食べ物を買ったりなど、個人の消費のことです。

個人消費は経済成長の背骨みたいなものです。考えてみると分かりますが、個人消費が伸びないと、商品は売れないし、企業は雇用や投資を増やせないので、景気が良くなりません。

消費に関する経済指標がありますが、それらは、雇用に関する経済指標と同じかそれ以上の重要度があるのかもしれません。

個人消費は、人口の増減、収入の増減、失業率、金利、税金などの影響を受けます。

IはInvestment(投資)のI

IはInvestment(投資)のIです。

新しい工場や、輸送トラックなどへの投資のことです。

企業が投資する金額は、金利、税率、資本の自由度などの影響を受けます。

C(個人消費)やI(投資)に何が影響するのかを考えると、政府や中央銀行が何を操作して経済をコントロールしているのかが見えてきます。

政府や中央銀行が操作するのは、金利、市場に出回るお金の量、税率です。

景気が停滞しているときはこれらをちょこっといじくれば、C(個人消費)やI(投資)の勢いが変わり、景気を落ち着かせたり、景気を元気づけたりできます。

GはGovernment Spending(財政支出)のG

GはGovernment Spending(財政支出)の金額のことです。

財政支出とは、税金や借金を財源として集めたお金を政府がどれくらい使うか?の金額です。

大きな経済成長の背景には大きな税制支出が伴っていて、経済が縮小する背景には財政支出の減少があります。政府は財政支出の量を増やしたり減らしたりして、景気をコントロールしようとしています。

政府はGDPの数値に目標を持っていて、安定的に目標の数値を実現するため、景気が行き過ぎたら財政支出を減らし、景気が悪すぎる時には財政支出を増やして経済を元気づけます。

NE は Net Exports(貿易収支) の NE

最後に、NEはNet Exports(純輸出)のことです。

中国や日本、ドイツのように、輸出国の場合には、純輸出がGDPを引っ張ります。

逆に、米国などの輸入が中心の国(貿易赤字国)は純輸出がマイナスになり、GDPを減らします。

GDP = C(個人消費) + I(投資) + G(財政支出) + NE(貿易収支)

これらの要素のうちのどれかが急成長した場合にGDP(国内総生産)が伸び、逆にどれかの要素が減少したり、成長が緩やかになると、GDPの伸びが緩やかになったり、マイナス成長になったりします。

この計算式に登場した要素の数値を動かすために、政府や中央銀行は、金利や税金や税制支出を操作します。そして結果として、彼らの目標である、「自分の国を安定させる」を実現しようとしているのです。

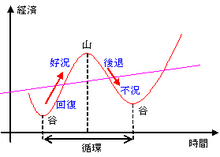

景気循環

景気循環も、トレーダーにとって重要な考え方です。すべての国は、景気循環のサイクルを繰り返していて、それに合わせて為替や株価が大きく動くからです。

景気循環は、ピーク → 不況 → 横ばい → 景気回復 → ピーク を繰り返します。

景気循環のサイクルを繰り返しながら、成長の傾きは国によって違いますが、長い目で見ると右肩上がりに成長していきます。

また、いつも同じ傾き、長さのサイクルになるのではなく、そのときによってまちまちです。

2008年の金融危機の直前、景気はピークにありました。世界中の景気が良く、株は上がり、世界中の人が積極的にリスクの高い投資をしていました。

しかし、2008年の金融危機で、全てがクラッシュし、景気後退のサイクルが始まりました。

不景気になって人々がリスクの高い投資を嫌がるようになると、世界中の株価が下がり、世界中の資金が、セーフ・ヘイブン通貨(安全な通貨)と言われる、米ドルや日本円に流れ込みました。

(セーフヘブン通貨に関してはまた別の記事で解説します。とりあえず、信用のある日本円や米ドルのことだと思ってください。)

それで、円や米ドル以外の通貨や世界中の株などが大暴落しました。

米国の不景気は2009年には一応終わりますが、景気回復までには随分と時間がかかりました。

2015年、米国経済はまだ景気回復の途中にあるようです。いつ景気のピークが来るのかは誰にもわかりませんが、そのうちに来るでしょう。1年先かもしれませんし、もっと先かもしれません。

ちなみに2008年~2009年の不景気の前の不景気が終わったのは、2004年でした。米国は世界経済の中心なので、米国の景気がいつピークを迎えるのかに注目が集まります。

好景気のサイクル

経済が好景気のサイクルにある時に起きることを考えてみましょう。

家計の需要が伸びる(個人消費が伸びる)

↓

企業が生産を増やす

↓

仕事が増える

↓

企業が雇用を増やす

株価が上がる

通貨の価値が上がる

投資家がリスクの高い投資を好んで行うようになる。リスクオン。

(リスクオンとは、バブルの時など、投資家が怖いものなしでイケイケの状態のこと)

しかし、好況がしばらく続くと、必ず不況のサイクルがやってきます。

景気後退のサイクル

景気後退とは、2四半期連続でGDPがマイナス成長をしたら不況ということになるみたいです。景気後退の判定基準はいろいろとあるようです。要は、景気の調子が悪い感じがしばらく続いたら景気後退ということになるようです。

景気後退のサイクルでは、以下のようなことが起こります。

家計の需要が落ち込む(個人消費が落ち込む)

↓

企業が生産を減らす

↓

仕事が減る

↓

企業が従業員を解雇する

株価が下がる

通貨の価値が下がる

投資家がリスクを取るのを嫌がる(リスクオフ)

リスクオン/リスクオフ の考え方は、FXトレーダーにとってとても重要です。これについては他の記事で詳しく解説します。

景気後退が続くと、その国の株価が下がり、国民の士気はさがり、ロクなことはありあせん。そこで、政府や中央銀行が立ち上がります。

景気後退への対抗策を講じるのです。

景気後退への対抗策、経済政策がFXの鍵を握る

政府や中央銀行が行う景気後退への対応策である経済政策には、大きくわけると2つあります。

- 財政政策

- 金融政策

ほとんどの場合は、これら両方の経済政策で景気後退を和らげようとします。

ところで、好景気でイケイケの時には、経済政策の巻き戻しが行われます。好景気が行き過ぎないように、不況のときに行っていた経済政策をストップすることです。

景気後退のときに行われる経済政策を理解すれば、その「巻き戻し」も理解できます。

財政政策

景気後退のサイクルでは、不況が行き過ぎないように、政府はいくつかの対抗策を講じます。

- 減税

- 財政支出を増やす(お金をたくさん使ってばらまく)

- 失業者支援政策

ある国が景気後退のサイクルにあったり、景気後退のサイクルに入りそうになると、その対応策として、政府はまず減税を検討します。減税により、国民の懐に余裕ができ、お金を使いやすくするためです。

次に、財政支出を増やしてお金をばらまき、国民の手にお金が入るようにします。これも、もちろん、国民がお金を使いやすくするためです。

そして、失業者支援政策により、失業している人がなんとか不況を乗り越え、そしてその人達もお金を使ってくれるようにしむけます。

これらが、景気後退のときに見られる財政政策です。

場合によっては、国の予算に余裕が無くて財政政策を十分に行えない場合もありますが、できるだけのことをしようとするはずです。

金融政策

金融政策は、中央銀行の仕事です。政府が行う財政政策よりも種類が多いです。ここではいくつか専門用語が出てきますが、これらはこの機会に覚えておきましょう。ファンダメンタルを勉強するなら、何度も何度も登場する用語だからです。

- 支払準備率の引き下げ

- 政策金利を引き下げる(米国ではフェデラル・ファンド金利という)

- 国債を買い上げる

- 自国通貨を弱くする

各国の中央銀行は、これらの金融政策を行う権利を持っています。

金融政策も財政政策もそうですが、原則みたいなのがあります。

景気後退や不況から脱出するために講じられる政策は、世間にお金をばらまくための施策だということです。

税率を下げたり、金利を低くしたり、補助金を出したり、あの手この手で世間にお金をばらまき、国民にお金を使ってもらい、個人支出を上げ、経済成長を促そうとするのです。

支払準備率の引き下げ

銀行は、預金を集め、そのお金を運用することで利益をあげます。この場合の銀行とは、中央銀行ではなく、みなさんの家の近くにもある普通の銀行です。

銀行は、銀行が集めた預金を全額運用してもよいかといと、そうではなく、預金者からの払い戻し要求に応じるために、集まった金額の一定割合を支払準備金として残しておかなければならない、というルールがあります。

この、残しておく割合のことを、支払準備率といいます。

なぜ支払準備率を引き下げることが、景気後退への対抗策となるのでしょうか。

支払準備率を引き下げると、銀行にとっては保有しておくお金が少なくて済むので、より多くの資金を投資や融資に回すことができます。

そうすることで、より多くのお金が、世間に出回ることになります。

たくさんのお金が世間に出回ると、国民はお金を使いやすくなりますので、景気後退への対抗策になるのです。

逆に、支払準備率を引き上げると、銀行はよりたくさんのお金を残しておく必要ができるので、お金を投資に回しにくくなり、結果として、世間に出回るお金が少なくなります。

公定歩合の引き下げ

公定歩合とは、銀行同士が資金を貸し借りし合うときの金利のことです。この金利は中央銀行が決めます。

公定歩合を引き下げると、資金の流れが良くなり、消費を増やすことができます。金利が低いと、お金が借りやすくなるからです。

一方、公定歩合を引き上げると、お金を借りるコストが高くなり、その結果お金の流れが悪くなり、消費が冷え込みます。

公定歩合の操作は、金融政策の中でもっとも威力のある政策だと言われています。

さて、公定歩合を引き下げることで通貨の価値にはどんな影響があるのでしょうか?

基本的には、資金は金利の高い国の通貨に流れます。金利の高い国の通貨で資金を運用した方が、利子をたくさんもらえるからです。

ですから、公定歩合が引き上げられた国の通貨は、その価値が上がる方向に進み、逆に公定歩合が引き下げられた国の通貨の価値の価値は下がる方向に進むといえます。

中央銀行による国債の買い上げ

日本や米国や英国では、ずいぶん以前から金利はほぼゼロ金利というところまで引き下げられています。ですから、中央銀行には公定歩合(金利)を引き下げる余地が残っていません。

そこで、次の選択肢として、中央銀行は市中銀行から国債を買い上げることで市中に出回る資金の量を増やそうとします。市中銀行(普通の銀行)は国債をたくさん保有しています。その国債を中央銀行が買い上げるのです。そうすることで、市中銀行にたくさんのお金が渡ります。

これを、「量的緩和」といいます。

日銀やFRB(アメリカの中央銀行)、BOE(英国の中央銀行)は2010年から2012年にかけて、この量的緩和政策をやりまくりました。

金利がゼロ金利になってしまっていて、公定歩合をこれ以上引き下げられたい場合、次の手段は国債の買い上げなどによる、量的緩和政策だということを覚えておきましょう。

自国通貨を弱くする

日本や中国やドイツなど、貿易黒字の国は自国通貨が安くなると恩恵を受けます。

円安だと輸出業者が得られる円建ての利益が増えるからです。

ある商品を日本から米国に輸出して、1ドルで売れた場合、円高で1ドル90円の時には、円建ての売り上げは90円ですが、円安で1ドル120円の場合には、円建てで120円の売り上げになります。

米国で同じ1ドルで売れた場合、少しでもたくさんの円が得られる方が輸出企業としては儲かります。

すでにゼロ金利だから公定歩合をこれ以上は引き下げられない。しかも国債を買い上げるのも限界だ。となると、つぎにやるのは、自国通貨の価値を引き下げることです。

どうやるのか?

中央銀行の為替介入により、「自国通貨売り + 相手通貨買い」を行うことです。

日銀は円高が進むと、この為替介入を行うことで有名です。

量的緩和

量的緩和という言葉は、ここ数年大流行しました。

量的緩和とはどういう意味でしょうか?

量的緩和は、先程も解説した、「中央銀行による国債の買い上げ」のことです。

量的緩和とは、先ほども解説したように、公定歩合が既にゼロに近い状態で、公定歩合をそれ以上引き下げることができない場合に、中央銀行が行う金融政策のことです。

量的緩和では、中央銀行が普通の銀行から国債などの金融資産を買い上げます。市中銀行から何かを買うわけですから、市中銀行にお金が流れ込みます。

市中銀行にお金が大量に流れ込むことで、世間に出回るお金も増えるので個人消費が増え、景気が良くなるだろうといことです。

量的緩和では、市中銀行から国債などの金融商品を買い上げるわけですが、そんなお金はどこから来るのでしょうか?

そのたびにたくさんお札を印刷するのでしょうか?

実はそうではなく、コンピューター上でピコッと数値を入力して、お金が作り出されたことにするみたいです。

魔法のように湧いて出てきたお金で、市中銀行から国債を買い上げます。

そして市中銀行は入ってきたお金で投資をしたり、融資をしたりしてお金を回します。

すると景気が良くなり、株価が上がり、FXも動きます。

これが、量的緩和です。

量的緩和の問題点は、お金が市中銀行にたくさん出回ったとしても、銀行がお金を融資しなければ世間にお金が行き渡るわけではないということです。

銀行は、貸し倒れ(お金を貸したのに返ってこない)のリスクを負いたくなくて融資を渋り、そこでお金の流れが止まってしまうのです。

また、量的緩和は、お金が出回ることで家計の需要が増え、企業が儲かり、最終的に雇用が増えてほしいわけですが、同時にインフレになってしまうリスクもあります。

お金がジャブジャブとあふれると、モノの値段が上がるのです。

インフレはなぜ悪い?

インフレとは、物やサービスの価格、つまり物価が上がっていく現象です。

50年前と今を比べると、物の値段は上がっています。それがインフレです。

長期間かけてジワジワ上がるのは自然ですが、急激に物価が上がると問題があります。

インフレはなぜ悪いのでしょうか?

- お金が無くて苦しんでいる消費者をさらに苦しめる

- インフレが始まると、止めるのが難しい

- インフレは隠れ税金みたいなもの

- 金融システムの安定感が損なわれる

ですから、中央銀行はインフレをめちゃくちゃ恐れています。

景気を刺激するために、公定歩合の引き下げや、量的緩和でお金をばらまきますが、やりすぎるとインフレになってしまい、いったんインフレが始まると止められないことを知っているので、遅かれ早かれ、お金のばらまき政策は巻き戻しが起こるのです。

中には、インフレ率を○%以下に抑えるといった明確な目標を掲げている中央銀行もあります。

それぐらい、インフレを阻止することは重要なことなのです。

しかし、インフレの真逆、物価が下がる現象であるデフレーションも有害です。

インフレと同じぐらいに恐れられています。

デフレになって物価が下がると、最初は良いかもしれません。物価が安くなると消費者が喜んで物を買うからです。

しかしデフレが進行すると、企業はたまったものではありません。安売り競争によって利益が圧迫され、従業員に給料を払えなくなり、雇用が失われ、国民の収入が減ってしまうからです。

なにごとも、過ぎたるは及ばざるがごとし、ということで、インフレもデフレも行き過ぎると良くないということです。

中央銀行や政府は、丁度良い按配にするために、公定歩合の調整や量的緩和などの経済政策を使って経済を操作するわけです。

国債価格と債権利回り、そしてFXとの関係

量的緩和で国債が買われると、国債の価格が上がります。それにより、FXはどんな影響を受けるのでしょうか。

それを知るには、ますは国債価格と債券利回りの解説が必要です。

景気後退や金融危機が起きると、量的緩和として国債が買われるので、国債の価格が上がります。株でも何でも、買われると値段が上がりますね。それと一緒です。

国債の価格が上がると、国債の利回りは低下します。

なぜでしょう?

これも株で説明すると分かりやすいので、、株の例えで説明すると…

株の配当利回りを考えてみてください。

株価が安い時に買った株の配当利回りは高いですが、株価が高い時に買った株の配当利回りは低くなります。それと同じことです。

一株の配当金が5000円の株があるとします。

一株10万円で買った場合、配当利回りは5%になります。

一方、一株が20万円の時に買った場合、配当利回りは2.5%になってしまいます。

国債の利回りもこれと同じことで、国債の価格が上がっているときに買えば利回りが低くなるということです。

国債の利回りが低くなると、その国に投資する旨みが少なくなります。利回りが低いですからね。

そうなると、高い金利で運用したい投資家の資金はその国から出て行ってしまうので、通貨の価値が下がります。

景気後退

↓

国債が買われる(量的緩和)

↓

国債が値上がり

↓

国債の利回り低下

↓

その国の通貨が下がる(利回りが低い国の通貨は下がる)

逆に、2014年以降のように、景気が回復して量的緩和の巻き戻しが起きると、量的緩和にストップがかかりますので、政府が国債を買わなくなり、国債の価格が下がります。

国債の価格が下がると、国債の利回りが上昇し、魅力的な金融商品になります。

そうなると、その国に資金が流入してくるので、その国の通貨の価値が上がります。(FXではその通貨が上がる)

通貨の価値が上がると、輸出企業の利益は下がり、GDPを押し下げることになります。

景気後退 → 量的緩和 → 国債価格上昇 → 債権利回り低下 → 通貨価値の下落 → 輸出企業が伸びる → 景気回復 → 量的緩和の巻き戻し(ストップ) → 国債価格下落 → 債券利回りの上昇 → 通貨価値の上昇 → 輸出企業が苦しむ → 景気後退 → 繰り返し

国債価格、債券利回り、FXの値動きの関係は、こんな感じで、循環しています。

ユーロ圏は量的緩和ではなくLTRO

ユーロ圏にはユーロ国債というものが無いので、量的緩和で国債を買うことができません。そこでその代りにLTROという施策がおこなわれています。

LTRO(Long-Term Refinancing Operations)は「長期資金供給オペレーション」と訳されているものです。

これはなにかというと、要は、ECB(ユーロ圏の中央銀行)が超低金利でユーロ圏の市中銀行に資金を融資して市中銀行にお金をばらまく施策のことです。

ユーロ圏のなかで資金難に苦しんでいるスペインやイタリアはLTROによって救われました。

FXとファンダメンタル

経済のことを勉強していると、「だから、それをどうやってFXのトレードに活かすんだ!?」という気持ちが強くなります。細かいこと一つ一つを勉強して、分かった気になりますが、それをトレードに活かせるか?というとそうではない気がするのです。

経済学の細かいことに足を取られてはいけません。

日銀やECB(ユーロ圏)やFRB(米国)が景気後退の時期にどんな経済政策を行い、その結果FXはどうなるのか。また、景気が回復したら経済政策の巻き戻しが起こり、その結果FXがどうなるのか。こういったことを知っていることが大切だと思います。

GDP(国内総生産) = C(個人消費) + I(投資) + G(財政支出) + NE(貿易収支)

という計算式がありました。中央銀行は、これらの数値のどれかを操作するために経済政策を行います。

これらの数値を構成する要素は、経済指標として日々いろんな国で発表されます。その中で重要な経済指標に対して市場はどう予測していて、実際にはどうだったのか。その結果、FXにはどんな影響がでるのか。そういったことが重要です。

FXのトレーダーにとって、最も重要なファンダメンタルの要素を1つあげるとしたら、それは金利です。

金利の方向性を知るうえで、カギとなるのは

- 各国の金利を決める重要なプレーヤー

- 彼らの権限

それらを知っておくことが重要です。

各国に中央銀行があり、それぞれが特徴を持っています。

それぞれの国は異なる産業がありますし、歴史も違いますし、国民性も違います。

それぞれの国の特徴を知り、それぞれの中央銀行がどんな権限を持ち、どんな目標を持っているのかを知っておくことが重要です

主要な国々については、個別に記事を書いて解説したいと思います。

FXの重要人物

FXトレーダーが注目すべき重要人物は各国にいますが、世界的に、ずば抜けてパワフルで、重要な人物がいます。

それは、次の3人です。

ジャネット・イエレン(Janet Louise Yellen):米国の中央銀行(FRB)のトップ

マリオ・ドラギ(Mario Draghi):ユーロ圏の中央銀行(ECB)のトップ

マーク・カーニー(Mark J. Carney):英国の中央銀行(BOE)のトップ

この3人が最もFXに対して影響力のある3人で、オバマ大統領よりも重要です。

FXファンダメンタル 世界経済編 さいごに

重要なことは、中央銀行が何かをしたり、逆に何かをしなかったりすることでFXが大きく動き、その動きは数分で終わることもあるし、数日~数か月も続くことがあるということです。

何がFXを動かしているのか。テクニカル指標だけに頼るもの一つの方法ですが、各国中央銀行の動向を読み取ることで、さらに上のレベルのトレーダーになれるかもしれません。

私自身は現在、テクニカルの手法はファンダメンタルから独立して行い、それと並行して経済指標の発表を利用するトレード手法にも取り組んでいます。ファンダメンタルの理由でエントリーする時には、テクニカルのシグナルやレジサポを意識してエントリーすることもあります。

私は経済学者でもなんでもない、ただのFXトレーダーなので、この記事の解説にはツッコミどころが満載だったと思います。しかし、テクニカル中心のFXトレーダーにとって、最低限必要なのは、このページで解説したようなことだと思います。

この記事をきっかけとして、あなたがニュースや経済指標の発表に少しでも興味を持ち、FXへの理解がさらに深まればと思います。